|

|

補助動力委員会の安全講習推奨動画の対象となるようなモーターパラグライディングの動画を募集します。 採用された場合はJHFの見本フライト例として補助動力委員会のHPで動画を紹介します。 応募資格は撮影者またはパイロットがフライヤー登録有効者であること 募集期間 10月中旬まで 賞金総額5万円 募集する動画の項目 以下の8項目 1プレフライトチェック 2フロントライズアップ 3クロスライズアップ 4無風時のライズアップ 5助走からテイクオフ 6テイクオフ含むジャンプ飛行 7エンジカット&ランディングアプローチ 8ランディング操作 応募方法 応募作品をギガファイル便などで aireajp@gmail.com 宛に送付 主催 補助動力委員会 補足動画撮影は9月頃に委員会を開催して最終決定 該当作品の応募がない場合、もしくは委員会で不採択となった項目の動画については後日委員会で製作します。 採用の結果発表は11月下旬とします。 気象条件により期間を延期する場合があります。 判定基準は委員会で検討のうえ決定 動画の撮影時間は1本あたりおおむね30秒を平均的な目安とし、項目により安全上の理由から30秒を越える必要があるものはこれを排除しない 各項目につき動画1本とし、同一参加者による複数の項目への応募も可能 賞金総額 5万円 *各動画の採用者に配分予定 << 各動画の指定内容は下記の説明に基づいたものとすること >> 1プレフライトチェックの様子 【エンジンユニット】項目 □ フレームにクラック・ビビははいっていないか? □ 組み立て部分の破損・ガタ(緩み)などはないか? □ ボルト類の緩みはないか? □ リコイルロープ(セルモーター・バッテリー)の痛み・損傷などはないか? □ アクセル(スロットル)ユニットはスムーズに動くか? 砂等のゴミや錆付きで動きが鈍くないか? □ オイル漏れ・燃料漏れは無いか? □ 燃料フィルターのゴミ類は問題ないか? □ プロペラの傷・破損がないか・締め付けボルトの緩みはないか?すべてのプレフライトチェックを行えている 2フロントライズアップ 3クロスライズアップ 4無風時のライズアップ 2・3・4では下記の共通動作とする ・機体の拡げ方、ブレークコード長さ調整 ・スムースなライズアップ・中止の判断 ・クロスからの振り返りの際の機体の傾きの抑制 *クロスライズアップのみ (左右テンション・ロール方向・ピッチ安定) ・機体の目視確認 5助走からテイクオフ ・ピッチ安定・スロットルONのタイミング ・推力と揚力をコーディネイトできた助走 ・テイクオフ直後3秒以上スタンディング姿勢をとれているか 6テイクオフ含むジャンプ飛行 ・離陸後(対地高度1m)で安全着地 7エンジカット&ランディングアプローチ ・高度処理に入るまえにエンジンカットができている ・ランディングエリアのイレギュラーなコンディションを確認できているか ・ファイナルアプローチは制動操作の前に5秒以上の直線飛行を確保しているか ・飛行姿勢が接地後に助走可能またはアクシデントに備えたスタンディング姿勢で行えているか 8ランディング操作 ・フルブレークが有効に機能するだけの充分な機体速度を保持してから操作となっているか ・フルブレークのタイミングは適正であるか ・足裏以外は接地していない ・ターゲット半径15m以内 以上、ご応募をお待ちしております。 去る4月11日(火)10時ごろ 茨城県那珂市北酒出 駒形神社付近上空をモーターパラグライダーが飛行しており危ないので注意してほしいとの連絡が航空局に寄せられ、JAA他関連団体経由で情報共有されております。 さて、4月も半ばを過ぎゴールデンウィークも目前となりました。 野外での活動も過ごしやすい季節となり、フライトを楽しまれるフライヤーも増えることと思います。その一方で例年ゴールデンウィークには強風コンディションとなることが多く、それに起因するアクシデントの発生も多く報告される季節でもありますのでフライト活動は十分に安全配慮したうえで楽しんでもらうことをお願いします。 昨年は1年間を通して事故が多く発生しており、昨年末のドローンの法改正による第三者上空飛行の認可といった情勢により地方自治体も含み世間一般から飛行体のアクシデントへの反応が敏感になっていることから、これまで通りに自由なフライト空域を保持するためには個々のフライヤ―がアクシデントやトラブルへの予防を心掛けて活動することが必須となってきていますので周知のうえで安全なフライトを楽しんでください。 2023年4月26日 補助動力委員長 賀家 慎司 ライフジャケットは固形式と膨張式があります。 膨張式では手動膨張式と自動膨張式の2種類があります。 MPGで使われる多くのものは膨張式でガスカートリッジのノズル封緘部分をトリガーで撃つことで封緘が破れてガスが放出されることによって稼働しますが、もし所持されているものが手元にあれば自動式か手動式かを確認しておくことをすすめます。 おそらく自動式でなければ急激な挙動での水面への落下では手動で膨張させることが間に合わない可能性があります。 膨張式ライフジャケットはガスカートリッジから放出される炭酸ガスが内部に充満するようにノズル部分を密閉しておく必要があります。炭酸ガスがライフジャケット内部から外へ漏れないようにするための製造方法は生地の端を合わせて熱圧着によって生地を留める方法と、縁に沿って内部に貼ったウレタンテープを熱溶解させて溶着させる方法と2種類があります。  2023年2月に発生したMPG水難事故ではエンジンユニット用のライフジャケットが機能しなかったことが調査によって判明しています。

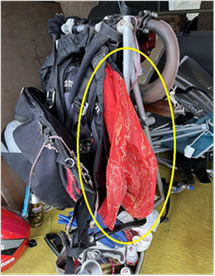

ユーザー側としては盲目的に製造しているメーカーの問題点を指摘しがちですが、今回の事故においては機材を調査した結果から見るとハーネスに備わっている金属のグロメットが錆びている点と、ライフジャケット表面のフィルムが劣化して変色している点を考慮して使用者のメンテナンス知識が無かった可能性が伺え、保管状態が良くなかった可能性があります。

2023年2月に発生したMPG水難事故ではエンジンユニット用のライフジャケットが機能しなかったことが調査によって判明しています。

ユーザー側としては盲目的に製造しているメーカーの問題点を指摘しがちですが、今回の事故においては機材を調査した結果から見るとハーネスに備わっている金属のグロメットが錆びている点と、ライフジャケット表面のフィルムが劣化して変色している点を考慮して使用者のメンテナンス知識が無かった可能性が伺え、保管状態が良くなかった可能性があります。ライフジャケットの溶着テープ、表面コーティングにはTPU(ウレタン樹脂)素材が使われており、TPUのフィルムは使用環境によって劣化が大きく変わります。早ければ3年ぐらいで劣化します。水に濡らした状態で放置することはないと思いますが、ウレタン素材で知られるウエットスーツ等では夏場に海水が付いた状態でトランクに入れておくと衝撃的な早さで劣化します。 今回の事故のパイロットは日常的に瀬戸内海の海岸沿いエリアでフライトしていたことが証言されており、塩分、湿度の両方を含んだ風を利用してフライトしているとTPUは空気中に含まれた水分でもわずかですが加水分解するため、水に濡れていなくても塩分や水分をふき取った後に陰干し乾燥させるなどのメンテナンスが推奨され、保管状態も自動車に積みっぱなしにしないよう心掛けてください。 それと使用した生地素材によりますがNOxの影響で変質することがわかっています。 MPGは海岸沿いで飛行することが多くみられライフジャケットを備えているフライヤーは多いと想像していますが海風に含まれた湿度、塩分の影響を考慮したメンテナンスを実施しておいてください。 事故に至った原因は単純ではなく複数の混在した原因が推測できますが、これまでの常識的な知識とは異なった翼の挙動が大きな原因のうち一つと見られたので後日に使用機材の調査と取り扱い情報の調査の両面で原因を特定して、フライヤーの皆様に情報を把握してもらうと同時に注意喚起することとしました。 状況 晴れ、海風1~2m/sec の海岸砂浜エリア。他のフライヤーが飛んだ際には安定していた。おそらく事故当時も状況に変化は見られなかった。 事故内容 ハイパフォーマンスパラグライダー(以下:ハイパフォーマンス機)を使用して高度10~15m付近でハイバンクターンを左右へ連続して行っていた。何度目かのターンから直線飛行に移行した時に片翼が50%程度潰れ、翼は前方へダイブしそのまま放物線を描くように墜落してパイロットは死に至った。 この事故の特徴は複数存在しますが最も驚くことは片翼の潰れから通常では想像するスピンに入る挙動を全くすることなく地面へ向かって墜落したことにあり、これを調査して次に説明する原因を得ました。 説明の前に結論と警告を述べます。 とくに解説2、解説3について難解な説明をしていることは承知していますが、ハイパフォーマンス機はそれらの解説が理解できるほどのレベルで知識と経験がないパイロットが乗ることは非常に高い確率で墜落すると認識してください。 特に解説3については熟知していないパイロットが乗れば死に至る事故が起こってもなんら不思議ではありません。 1.直接的な原因 低高度でのハイバンクターンの繰り返し行為はアクロ飛行であり、高度10~15mという低高度で最も危険な行為です。 2.翼の潰れを発生させた直接原因についての考察 使用されたパラグライダーの特性を調査してわかったこと 1で説明した行為が最も事故の根本的原因ながら、さらに事故で使用されたハイパフォーマンス機特有の操作方法が実行されていなかったことから潰れが発生し、回復操作を実行するチャンスがないままに墜落に至っている。 ハイパフォーマンス機とは翼面積が概ね20㎡未満でスタンダードに使用されているモーターパラグライダー用の翼と比較して非常に大きな荷重が翼面積1㎡当たりに掛かっている。この事故例では16㎡の翼面積のものが使われていました。 3.潰れ後の回復挙動の特異性 翼面荷重ごとに3種類のポーラーカーブ位置を比較して、ハイパフォーマン機の特有の飛行速度域の特徴とリスクを示します。 2の解説 ハイパフォーマンス機の操作について要注意事項 パラグライダーのトリマーがリリース(全開放)で同時にアクセルフットバーを全開状態でブレークコードを引く操作はしないでください。 この状態でブレークコードを引くことでトレーリングエッジ(後ろ縁)の少し前付近に揚力が発生します。 次の図を参照してください。

トリマーがオープン(全開放)された状態でのブレークコード操作は危険 とくにアクセルフットバーを最大に踏み込んでトリマーを完全に開放状態で飛行する場合は、ウィングチップコントロールラインを使用した操縦を行うことがハイパフォーマンス機の特性であり必須条件です。 わずかなブレークコードの引き込み操作でも (特にアクセルフットバーを最大に踏み込んだ時)、トレーリング エッジの付近で揚力が発生します。 メインとなるリフトポイント(揚力重心)が前方Aライン取付位置からBライン取付位置付近の範囲から後方トレーリングエッジ付近にまで移動し、安定性を失い、リーディングエッジの潰れ(フロントコラップス)または広範囲なサイドコラップスが発生します。

トリマークローズ (全閉) トリマーを引き込んだ(全閉)状態ではブレークコード操作をすることは特に大きな危険を伴いません。

3の解説 潰れた後の翼の挙動について ポーラーカーブは説明用の任意の図です。 翼が大きく潰れた場合にスピンに入る傾向をイメージしますがハイパフォーマンス機で潰れた場合には翼面荷重が大きすぎて、スピンに入るだけの運動エネルギーを伴った速度域に達していない場合には自然落下が優先するため、その結果ノーズダイブに入ろうとして未だノーズダイブにさえ入る前、またはノーズダイブに入ってクラッシュとなったことが想定されます。 とくに今回取り上げた事故例では連続ターンにより切り返しを行っていることで飛行速度の高速が維持されにくく、さらにハイバンクターンによるロール方向への傾きで翼の投影面積が減少しているためポーラーカーブは赤で図示している位置よりもさらに右下へ、そして潰れによりさらに翼面積が減少していることでまた一段と右下へと移行します。

モーターパラグライダー用として売られている小翼面積のハイパフォーマンス機(スモールグライダー)は特殊な速度域に分布するポーラーカーブを持ちます。 例えば翼面荷重が10%増大すると速度は5%増しになります(翼面荷重増の値に対して50%の速度増です) まるでウィングオーバーのようなハイバンクターンでは翼の傾きが投影面積の減少を起こし、翼面荷重増となり④の位置に移行します。 連続した左右旋回のハイバンクターンでは切り返しの際に適正な飛行高速を維持できていない瞬間を生み出しやすくなります。 グレーで示したエリアまたは黄色で示したエリア内での飛行速度中に⑤の状態になると翼が飛行を継続できずフリーフォールしてしまいます。 (安全性委員会・補助動力委員会) 注意1:点検及びセットアップ 注意2:ライフジャケットについて 1)膨張式ライフジャケットは定期メンテンスを必須としています。メンテナンスしていないとトラブルを引き起こす

(膨張しない、破裂、小さな穴からエアー漏れなど)可能性があります。

安全に飛ぶためには ⇒ 着水しない飛び方を考えること。(過去の事故から学ぶ)

着水しても完璧と思える装備をしていても、着水した時点で死に対するリスクは一気に大きくなります。パラグライダー

のラインが絡みついたりすることもあります。離陸して低空で水上を飛ばないように飛行ルートを考えて飛ぶことは

安全に飛ぶための重要なポイントになります。十分高度を上げて水上に移動し、万が一のエンジントラブルなどが起きた

場合でも自然滑空で陸地に戻れる飛び方を意識しましょう。

日頃のフライト方法を見直すことも大切なポイントです。 同様の事故が起きないように、モーターパラグライダーでフライトされる前には、下記のチェックポイントを参考に、今一度、使用されている機材の点検をお願いします。 燃料系のチェックポイント: ・燃料系パイプ等の接続部分で燃料漏れの有無、接続が確実かどうかを確認してください。 ・燃料ホースには、ガソリンの使用を想定していて、経年劣化でも硬くなりにくいガソリン使用可能なシリコンチューブなどメーカー指定のものを使用してください。 ホームセンターで売られているピンク色の燃料ホースを使用されているフライヤーがいますが、このホースは灯油などに使用するものであり、 揮発性の高いガソリン用ではありません。 ・燃料パイプの接続部分は確実にロックしてください。 ・燃料ホースの取り回しを確認し、エンジンに直接触れる部分がないことを確認してください。エンジン付近で燃料が漏れると発火の危険性があります。ガソリンが漏れているところに、電気系のスパークがあると引火の危険性があります。 電気系のチェックポイント: ・電気系を原因とする火災は、バッテリー自体の発火と、電気系のショート等によるスパークにより燃料に引火する場合に分けられます。 ・バッテリーの発火の可能性に関しては鉛蓄電池が最も安全であり、次にニッカド、リフェと続きます。安全性の高い2次畜電池の利用を推奨します。リチウムポリマーの場合は、2次蓄電池の中でも最も発火リスクの高いものです。 ・電動エンジンスターターを利用している場合、配線被覆の損傷はないかどうか?短絡(ショート)の危険性がないかどうかを確認すること。配線端子部分のコネクター、ハウジング周り、半田付け部分に問題がないか確認してください。 一般に、純正でない部品の使用やユニットの改造は発火に限らずリスク要因となります。興味本位の改造や無用な改造はしないことを強く推奨します。 (安全性委員会・補助動力委員会) (安全性委員会・補助動力委員会) |